Christophe Lesimple und Carsten Braun von Bernafon im Interview: "Hörsysteme sollten das Musizieren leichter machen"

Reicht das Standard-Musikprogramm auch für Musiker beim Musizieren? Oder braucht es ein individuell auf Musiker und Instrument optimiertes Musikprogramm?

Dieser Frage ging man bei Bernafon in der Schweiz mit einer Feldstudie nach, deren Ergebnisse Christophe Lesimple, Audiologe für klinische Forschung in Bern, und Carsten Braun, Leiter Audiologie bei Bernafon in Berlin, hier im Gespräch vorstellen.

Herr Braun, Herr Lesimple, vorab: Das Thema Musik scheint bei Bernafon eine durchaus wichtige Rolle zu spielen. Woher rührt das?

Braun: Wenn man Musik liebt und für einen Hörgeräte-Hersteller arbeitet, mit dessen Technologie man Musik so wahrnehmen kann, wie sie ist, dann ist das natürlich ein Geschenk. Bei uns ist das die ChannelFree-Signalverarbeitung. So gut wie jeder Mensch hat positive Erfahrungen mit Musik gemacht und verknüpft mit ihr schöne Erinnerungen. Musik ist wie ein unsichtbares Fotoalbum. Ich weiß aber auch, dass das Thema Musik in der Anpassung häufig unterrepräsentiert ist. Damit lässt man Chancen der emotionalen Bindung liegen. Aus der Praxis heraus ist mein persönlicher Vorschlag dieser: Ich befrage Kunden bereits im Beratungsgespräch nach ihrem Lieblingssong. Den besorge ich dann für den Anpasstermin, so dass das erste, was ein Kunde mit seinen Hörgeräten hört, sein Lieblingsstück, also etwas Vertrautes ist. So startet die Anpassung mit einer positiv besetzten Empfindung. Das gestaltet den weiteren Anpassprozess deutlich einfacher. Darum ist mir persönlich aber auch beruflich das Thema Musik wichtig. Versuchen Sie das mal mit einem Kaffeelöffel und einer Tasse und der Frage, ob das Hämmern noch erträglich ist (lacht).

Wie ist das bei Ihnen, Herr Lesimple?

Lesimple: Ich habe Musik studiert und im Orchester gespielt, und ich habe Audiologie studiert. Abgesehen davon war Bernafon schon immer ein Vorreiter in Sachen Musik. Vor fast zehn Jahren führten wir bereits mit Vérité ein, dass die Verarbeitung der Eingangspegel so ausgelegt ist, Musik möglichst frei von Verzerrungen zu halten. Das ist ein technischer Fortschritt, der die Klangqualität beim Musikhören mit Hörgeräten deutlich verbessert. Und nun sind wir an dem Punkt, dass es Hörgeräteträger gibt, die selbst Musiker sind. Diese Leute hören nicht nur passiv Musik, sondern spielen aktiv und haben auch eine Vorstellung, wie die Musik klingen sollte. Daher sollten Hörgeräte das Musizieren nicht schwieriger machen, sondern leichter.

Worin liegt dabei die Herausforderung?

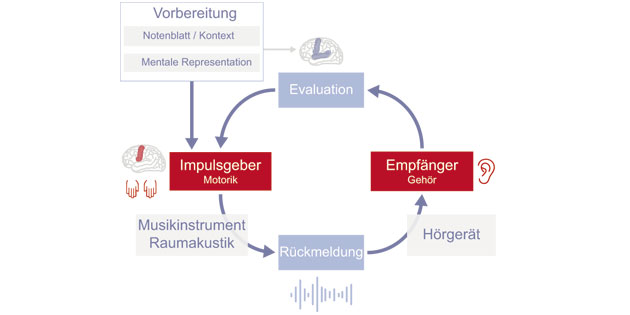

Lesimple: Zunächst kann es herausfordernd sein, Musik bei der Anpassung zu definieren. Ein Sprachsignal kann man sehr einfach definieren. Das ISTS gilt im Grunde für alle Menschen. Zwar sind wir alle verschieden und unsere Stimmen klingen alle etwas unterschiedlich, aber die Eigenschaften der Pegel und der Frequenzbereiche sind recht einfach zu modellieren. Bei Instrumenten sieht das anders aus. Die Frequenzbereiche einer Tuba und einer Piccolo Flöte zum Beispiel sind sehr unterschiedlich. Dazu kommen die Pegel. Ein Geiger hat beim Spielen ständig einen Pegel von 80 bis 100 dB am linken Ohr. Das ist bei Sprache nicht der Fall. So kam die Frage auf, wie man ein Hörgerät, das eigentlich für die Verstärkung von Sprache gedacht ist, einem Musiker anpassen kann, der auch noch in verschiedenen Räumen und mit verschiedenen Musikern spielt. Das sind alles unterschiedliche Situationen, in denen sein Instrument nie gleich klingt. Der Raum, die Besetzung des Orchesters bzw. der Band – all das wirkt sich ja auf den Klang aus. Und darum ist es nicht möglich, im Voraus zu wissen, was ein Hörgeräteträger, der selber musiziert, unter Musik versteht.

Was kann man tun?

Lesimple: Man muss fragen. Unsere Hypothese ist: Es geht hier um einen Individualisierungsprozess, der nicht mithilfe künstlicher Intelligenz umgesetzt werden kann, da hier jeder Mensch anders ist. Einerseits geht es um die Musik und wie der Kunde diese definiert, andererseits um den Hörverlust des Musikers sowie dessen Hörgeräte und seine Erfahrungen damit, die akustische Ankopplung und schließlich die individuelle Klangvorliebe. All das gilt es zu kombinieren.

Das klingt vor allem nach einer Herausforderung für die Akustikerinnen und Akustiker in den Betrieben. Nun haben Sie aber eine klinische Studie hierzu durchgeführt …

Lesimple: Genau. Uns ging es darum, zu verstehen, was ein Akustiker und ein Musiker für akustische Konzepte haben. Als Akustiker würde man zum Beispiel sagen: Normale Sprache liegt bei 65 dB, laute bei 80 dB. Für einen Musiker liegen leise Pegel beim Musizieren aber zwischen 70 und 80 dB, der Normalpegel liegt bei 90 dB und laute Pegel bei über 110 dB. Das sind große Unterschiede.

Braun: Darum muss die Hörgerätetechnologie hierbei auch passen. Die auf Sprache konzipierten Anpassformeln arbeiten häufig mit eingeschränktem Frequenzbereich und hohen Kompressionen, um leise Phoneme oder Silben schnell hoch zu komprimieren, damit diese in die Wahrnehmung des Kunden kommen. Beim Musikhören und insbesondere beim Musizieren wäre das kontraproduktiv. Hohe Kompression nimmt der Musik die Dynamik – das gilt für leise und für laute Pegel. Zudem ist Leises für Musiker unter Umständen gar nicht so relevant. 2010 haben wir unser Live Musik-Programm eingeführt. Damit zeigen wir bis heute, was es für einen Unterschied machen kann, wenn Hörgeräte Eingangspegel bis zu 113 dB verarbeiten können. Spielt man selbst ein Instrument, kommt man schnell in diese Pegel, da reicht es schon, wenn man zuhause Gitarre übt. Und da braucht es ein Hörgerät, auf das man sich verlassen kann. Bernafon ist da immer eine sichere Bank.

Warum? Sie hatten eben die ChannelFree-Technologie angesprochen, die für das Musikhören ebenfalls „ein Geschenk“ wäre …

Braun: Dass das Signal nicht durch vorab definierte Verstärkungsblöcke limitiert, sondern über die Zeitdomäne verarbeitet wird, spielt natürlich eine Rolle, genau wie die große Bandbreite und die hohe Eingangsdynamik.

Lesimple: Zu wissen, wie man die Verstärkung für Musik berechnen soll, ist schwierig. Das ist der Punkt. Man kann zwar allgemein für das Musikhören eine Verstärkung für bestimmte Frequenzen definieren, in denen Musik gut klingt. Arbeitet man aber mit einem Musiker, muss man die Anpassung so gestalten, dass die Verstärkung sein Instrument nicht im negativen Sinne verzerrt. Ein Vent zum Beispiel kann schnell für eine Resonanz bei einem Ton sorgen. Das bedeutet, dass ein Ton aus einer Tonleiter sozusagen herauskommt, also von dem Musiker als deutlich lauter wahrgenommen wird, was wiederum sein Spielen beeinflussen würde. Und da das ebenfalls individuell ist, kann man das nicht in Voraus wissen. Der Akustiker spielt hierbei also eine große Rolle. Er muss das erkennen und dann versuchen, eine Lösung zu finden. Dabei geht es auch um den Frequenzbereich. In der Audiologie sagt man ja zum Beispiel, ein tiefer Ton liegt bei 250 bis 500 Hertz. Für Musiker hingegen ist das eher die mittlere Lage. Dazu kommen noch die Unterschiede der Instrumente. Die tiefe Lage einer Tuba ist ja nicht dieselbe wie bei einer Flöte oder Geige. Das heißt: Der Wortschatz eines Musikers, um Akustik zu beschreiben, ist nicht derselbe, den ein Audiologe bzw. Akustiker verwendet.

Es geht also auch um eine Basis für die Verständigung?

Lesimple: Genau. Spricht man nicht die gleiche Sprache, wird der Prozess gerade am Anfang noch schwieriger. Daher ist der erste Schritt das Finden einer gemeinsamen Sprache. Und das schafft man durch ein Gespräch mit dem entsprechenden Kunden. Der zweite Punkt ist, und das war auch der Kern der Studie: Man kann nicht vorhersagen, was für den einzelnen Musiker und sein Instrument gut ist. Daher sollte man ihm seine Hörsysteme sozusagen zusammen mit seinem Instrument anpassen. Und das wird keine Technologie übernehmen können.

Die klinische Studie, die Sie durchgeführt haben: Was war die Zielsetzung dabei? Was wollten Sie herausfinden?

Lesimple: Alle Hersteller, auch Bernafon, bieten für Kunden, die gerne Musik hören, ein Musikprogramm. Das ist sicherlich gut so, für Musiker aber reicht das nicht aus. Musiker benötigen einen Optimierungsprozess während der Anpassung, damit sie das volle Potenzial der Geräte nutzen können. Für die Studie haben wir mit den Probanden also zunächst den Optimierungsprozess durchlaufen. Dafür haben die Probanden verschiedene Tonleitern über die gesamte Lage ihrer Instrumente in voller Dynamik gespielt. Außerdem sollten die Probanden Angaben zum Klang machen, damit es für sie ausgeglichen und stabil klingt. So haben wir dann in der Anpasssoftware die Einstellungen gemacht. All das fand zunächst in einem schalltoten Raum statt. Anschließend ging es darum, herauszufinden, ob diese Einstellungen auch gelten, wenn die Probanden in anderen Situationen spielen. Dafür machten wir einen Feldtest, in dem die Probanden sowohl das voreingestellte Musikprogramm als auch das optimierte nutzten, ohne zu wissen, welches von beiden gerade aktiv war. Anschließend sollten sie verschiedene Fragen zu ihren Präferenzen beantworten.

Und was kam heraus?

Lesimple: Am Ende des Feldtests stellten wir fest, dass die Probanden das optimierte Musikprogramm bevorzugten. Was außerdem interessant war: Die Probanden sollten auch ihr eigenes Spielen sowie das Zusammenspielen mit anderen Musikern bewerten. Und gerade in den Situationen, in denen sie mit anderen zusammenspielten, machte das optimierte Programm einen signifikanten Unterschied. Was außerdem interessant war: Wir haben auch die Pegel gemessen, die die Probanden beim Spielen erzeugten, mit Hörgeräten und ohne. So stellten wir fest, dass die Pegel beim lauten Spielen gleich waren. Beim leisen Spielen hingegen waren die Pegel mit Hörgeräten leiser. Die Musiker hörten sich selbst also mit ihren Geräten besser, was wiederum bedeutet, dass sie sich im Zusammenspiel mit anderen besser anpassen können.

Braun: Was mit Blick auf die lauten Pegel außerdem wichtig ist: Wir Akustiker gehen da ja gern analytisch vor. Man hat die U-Schwellen-Messungen gemacht und möchte diese Schwelle nun möglichst nicht überschreiten. Bei der Anpassung für Musiker muss man davon aber abrücken, denn die Einstellung zur Lautstärke ist bei Musik eine völlig andere. Wie ist es sonst zu erklären, dass wir auf einem Festival bei 100 dB in der ersten Reihe stehen und immer noch „Lauter!“ rufen? Man sollte in diesem Fall also weg vom Analytischen hin zur subjektiven und emotionalen Einstellung, die zum Musiker und seinem Instrument passt.

Ist es allein die Anpasssoftware, über die Sie die Optimierungen vorgenommen haben? Die hat ja in den unteren Frequenzbereichen oftmals nicht so viele Eingriffsmöglichkeiten …

Lesimple: Die Frequenzauflösung in der Anpasssoftware wurde für Sprachsignale angelegt. Nur bekommt man es bei Musik auch mit Tönen zu tun, die tiefer liegen als Sprache. Daher haben wir auch mit der akustischen Ankopplung gearbeitet, um die Resonanzen zu verbessern. Dabei trugen etwa ein Drittel der Probanden Otoplastiken, die anderen Domes.

Braun: Entscheidend ist hierbei auch, welches Instrument der Kunde spielt. Bei einer Otoplastik macht es einen Unterschied, ob man zum Beispiel Gitarre spielt oder Trompete. Die Übertragungsverhältnisse sind ganz andere, wenn man Töne mit dem Kopf erzeugt.

Was fangen Sie nun mit den Ergebnissen der Studie an?

Lesimple: Wir versuchen ja stetig, unsere Geräte zu verbessern. Aber andererseits muss man eben auch erkennen, dass die Arbeit des Akustikers enorm wichtig ist. Sehr gute Technologie nützt nichts, wenn sie nicht bis zum letzten Feinschliff angepasst wird. Und das ist insbesondere für Musiker wichtig. Die brauchen das akustische Feedback, um spielen zu können. Diesem Thema wollen wir nun Gewicht geben.

Braun: Musik ist positiv und emotional besetzt, man bekommt von den Nutzern häufig sehr positive Resonanz darauf. Darum ist die Frage, wie häufig ein Kunde musiziert, oder Musik hört auch nicht entscheidend. Es geht darum, was können seine Geräte leisten, wenn er es tut. Daher wäre es das Optimum, der Kunde brächte sein Instrument mit zur Anpassung, wenn er nicht gerade Konzert-Flügel spielt, damit man das Hörgerät genau auf die erforderliche Dynamik einstellen kann. Denn die Musikempfindung über einen Freifeldlautsprecher ist nicht mit live gespielter Musik vergleichbar. All das wird dem Kunden helfen, seine Liebe zu seinem Instrument wiederzufinden, die durch die Hörminderung vielleicht schon eingeschränkt wurde.

Lesimple: Wir finden es wichtig, dass Musiker, wenn sie älter werden, weiter musizieren können. Ich bin selber Musiker und trage Hörgeräte. Daher weiß ich: Bei der Einstellung gibt es entweder ein schlecht oder ein gut, Zwischenlösungen gibt es da nicht. Bei der Einstellung meiner eigenen Hörgeräte habe ich 15 Sitzungen gebraucht, bis es gut war. Aber natürlich ist uns auch klar, dass nicht jeder Hörgeräteträger Musiker ist. Doch wenn ein Kunde kommt, der selber musiziert, sollte man wissen, was zu tun ist. Denn der Aufwand macht für diesen Kunden einen Unterschied.

Braun: Das spiegelt auch das Feedback unserer Kunden. Ich kenne einen Kunden, der sich auf Musiker-Anpassungen spezialisiert hat. Unter anderem auch, weil er da für sich eine Marktchance, eine Differenzierung sieht. Musiker kennen meist viele weitere Musiker. Das spricht sich schnell rum. Was vielleicht außerdem noch wichtig ist: Die Studie beleuchtet zwar primär klassische Musik. Aber die Vorteile der Signalverarbeitung und der Optimierung eines Live Musik-Programms gelten selbstverständlich für alle Musikrichtungen. Jimi Hendrix wäre dieses Jahr 77 Jahre alt geworden und seine Fans von damals hören sicherlich noch immer die gleiche Musik. Welches Gerät würde er wohl heute tragen?

Und wie tragen Sie das nun in die Welt?

Braun: Wir starten in Kürze eine „Viron for Music“-Kampagne, in deren Rahmen es auch Anpassleitfäden geben wird. Speziell unsere neueste Hörgerätelinie Viron ist aufgrund der Signalverarbeitung und wegen des Live Musik-Programms, das es in den Kategorien 9, 7 und 5 gibt, gut dafür geeignet. Das ist für unsere Kunden eine schöne Maßnahme, ihre Kunden anzusprechen und zu aktivieren.

Herr Lesimple, Herr Braun, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.

Einloggen

Einloggen